Il existe des routes plus anciennes que les nations, des cols plus patients que les empires. L’itinéraire qui mène de Modane à Briançon en franchissant les cols du Mont-Cenis et de Montgenèvre, en traversant Suse, Oulx et Exilles, suit une ligne d’altitude et de mémoire. Ici, les routes militaires, les pistes des pèlerins, les lignes de train et les courbes d’eau s’entrelacent pour former un corridor millénaire, tantôt frontière, tantôt trait d’union. Vous traversez non seulement les Alpes cottiennes, mais aussi les vestiges d’un monde en perpétuelle bascule, entre paix, guerre, commerce et culture.

De Modane au col du Mont Cenis

Modane : ville frontière et carrefour alpin

Modane, à 1050 mètres d’altitude, est plus qu’un simple point de départ. C’est une ville carrefour, frontalité incarnée, forgée au XIXe siècle par la percée du tunnel ferroviaire du Fréjus, inauguré en 1871, qui fit d’elle l’un des nœuds stratégiques majeurs entre la France et l’Italie. Avant cela, le site n’était qu’un modeste hameau d’éleveurs et de paysans, vivant à l’abri du rocher de Charmaix, dont les pentes constituent aujourd’hui la station de Valfréjus..

Mais l’arrivée du rail, puis celle des militaires et des ingénieurs, transforma Modane en poste avancé du progrès, un bastion moderne au cœur des montagnes. La ville se dota d’une gare monumentale, de villas de notables, d’un quartier militaire structuré. Le fort du Replaton, juste au-dessus de la ville, fut construit dans l’urgence après la guerre de 1870, intégré ensuite dans le vaste dispositif de défense de la frontière alpine. Aujourd’hui encore, Modane conserve des traces de ce passé ferroviaire et militaire : une architecture utilitaire, des ponts métalliques, et même une chapelle troglodytique, celle de Notre-Dame du Charmaix, enchâssée dans la falaise au-dessus de Fourneaux.

La route vers Val Cenis : gorges, falaises et forts suspendus

En quittant Modane par la D1006, la route serpente à flanc de montagne, taillée dans les schistes et les calcaires, suspendue au-dessus de l’Arc. Cette portion spectaculaire mène vers le plateau de Val Cenis, mais impose d’abord un passage par l’un des plus fascinants ensembles fortifiés des Alpes françaises : les forts de l’Esseillon.

Construit entre 1817 et 1834 par le royaume de Piémont-Sardaigne pour barrer la Haute-Maurienne à toute invasion venue de France, l’Esseillon est un ensemble de cinq forts en cascade, chacun portant le nom d’un membre de la famille royale : Marie-Thérèse, Victor-Emmanuel, Charles-Félix, Charles-Albert et Marie-Christine. Ces ouvrages massifs, bâtis dans un décor d’aiguilles rocheuses et de pins sylvestres, épousent les reliefs de la gorge, formant un rideau défensif en gradins.

Le fort Marie-Thérèse abrite une via ferrata spectaculaire, celui de Victor-Emmanuel, un musée de la fortification alpine.

À mesure que l’on avance vers Lanslebourg, les gorges s’élargissent, et la montagne s’adoucit. La vallée s’ouvre sur un plateau suspendu, largement modelé par les glaciers, bordé de villages de pierre et de lauze. Val Cenis, aujourd’hui station de ski, fut jadis carrefour religieux et pastoral. On y croisait les colporteurs, les marchands de bétail, les troupes en route vers l’Italie ou vers les garnisons des forts.

Mont-Cenis : un plateau de mémoire entre guerre, eau et réconciliation

À mesure que l’on quitte Lanslebourg, la route s’élève au-dessus de la vallée en de longs lacets, s’ouvrant sur les alpages d’altitude du Mont-Cenis. Le paysage change radicalement : les barres rocheuses cèdent la place à une vaste plaine d’altitude, balayée par les vents et ceinturée par des crêtes douces, comme une steppe suspendue dans le ciel. C’est le plateau du Mont-Cenis, à 2081 m d’altitude. Sa beauté sauvage contraste avec la densité stratégique dont il fut le théâtre.

Depuis l’Antiquité, ce col est l’un des passages les plus empruntés entre la France et l’Italie. Les Romains y traçaient la Via Francigena, Napoléon y fit passer son armée en mai 1800 lors de la campagne d’Italie. Ce lien entre les plaines du Piémont et le cœur du royaume de France en faisait un axe militaire autant qu’un itinéraire de pèlerins et de marchands.

À la fin du XIXe siècle, dans un contexte de tensions franco-italiennes, les deux États se lancent dans une course à la fortification. Côté italien, on construit entre 1877 et 1910 les forts de Ronce, Variselle, Malamot, Pattacreuse et Cassa, tous en haute altitude, certains à plus de 2800 m, destinés à barrer l’accès au plateau depuis la France. Les ouvrages sont impressionnants par leur isolement : fort de Ronce, par exemple, trône au-dessus du lac, tel un château cyclopéen ceint de neige. Il garde encore les stigmates des tirs de la Seconde Guerre mondiale, alors qu’il fut, paradoxalement, peu ou pas utilisé lors des conflits ouverts.

Côté français, les défenses étaient concentrées plus bas, dans la vallée de la Maurienne, mais un poste avancé, le fort de la Turra, fut tout de même érigé en surplomb, entre 1888 et 1890, à 2520 m. Bâti pour résister aux tirs ennemis et soutenir une défense d’altitude, il est aujourd’hui accessible à pied, et offre un panorama sur le plateau et les sommets à couper le souffle.

Mais ce sont les redoutes — petites constructions défensives isolées, souvent de forme octogonale — qui donnent à ce paysage sa singularité. Dissimulées dans les plis du terrain, elles forment un réseau discret, témoins silencieux d’un monde prêt à entrer en guerre… mais qui ne le fera jamais ici. La Seconde Guerre mondiale verra finalement peu d’action directe sur le site, même si des combats éclatèrent dans les secteurs voisins.

Le lac du Mont-Cenis : l’histoire du barrage et de la pyramide

Après-guerre, l’intérêt militaire du plateau décline, et un nouvel usage stratégique émerge : l’eau. Dès les années 1920, l’Italie conçoit un ambitieux projet hydroélectrique visant à capter les eaux de fonte du plateau pour alimenter la plaine turinoise. En 1921, la construction d’un barrage voûte modifie profondément le site : un lac artificiel de plus de 6 km² submerge une partie des anciens bâtiments du col, dont l’auberge et le célèbre hospice napoléonien.

Paradoxalement, cette infrastructure de retenue devient aussi un symbole de coopération. Car si le site est alors italien, la gestion de l’eau exige une concertation entre ingénieurs français et italiens. Le projet culmine dans l’érection, en 1968, de la pyramide du Mont-Cenis, monument insolite de béton et de métal, dressé comme un signe de paix entre les deux nations.

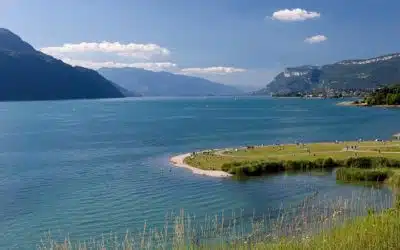

Aujourd’hui, le lac du Mont-Cenis est un lieu de contemplation autant qu’un réservoir d’énergie. Ses berges herbeuses abritent plus de 700 espèces végétales, dont une flore endémique. Le lieu attire naturalistes, randonneurs et photographes, fascinés par le contraste entre l’immensité du ciel et la géométrie paisible du lac.

Du Col du Mont Cenis au col de Montgenèvre

La descente vers Suse : glissements de lumière et d’histoire

Quitter le plateau du Mont-Cenis par son versant sud, c’est amorcer une descente progressive dans un autre monde. La lumière change. Le vent se radoucit. Les sommets se courbent et les pierres deviennent plus chaudes, presque ocre. Vous passez, sans transition apparente, de la rigueur de l’alpage à la douceur d’un Piémont suspendu.

La route serpente dans un paysage pastoral et minéral, entre éperons rocheux, prairies en pente et bosquets de mélèzes et de pins cembro. Très vite, des villages perchés s’annoncent — parfois à peine des hameaux : Moncenisio, Novalesa, Giaglione… Des noms qui sonnent comme des partitions oubliées. Ces bourgs, souvent épargnés par le tourisme de masse, conservent des chapelles anciennes, des fontaines à auges creusées dans le granit, des lavoirs moussus d’où l’on entend encore le froissement des étoffes d’antan.

À Novalesa, il faut faire halte. Ce village paisible, blotti contre la paroi de la montagne, abrite une abbaye bénédictine fondée au VIIIe siècle, d’une rare beauté. Le site fut longtemps l’un des centres religieux les plus puissants du royaume carolingien en Italie. Son cloître, ses fresques romanes et ses cryptes racontent une spiritualité enracinée dans la pierre et le silence. Non loin, les cascades de Novalesa bondissent depuis les hauteurs, spectaculaires au printemps, et enveloppent le site d’un rideau d’embruns.

Plus bas, la route rejoint la plaine alluviale : on entre alors dans la vallée de Suse proprement dite, voie royale depuis l’Antiquité, axe stratégique et économique depuis deux mille ans. Les montagnes s’ouvrent. Les espaces respirent. Suse se profile.

Suse : la Rome alpine

Suse (Susa en italien), posée à 500 mètres d’altitude, au pied du mont Rocciamelone, n’est pas une simple ville de passage. C’est un carrefour de civilisations. Dès le Ier siècle avant notre ère, la ville devient capitale des Alpes cottiennes, gouvernée d’abord par un roi celto-ligure, Cottius, puis intégrée à l’Empire romain. En témoignent les monuments antiques, parmi les mieux conservés des Alpes.

Dès l’entrée, on est accueilli par l’arc d’Auguste, érigé en 8 av. J.-C., célébrant l’alliance du roi Cottius avec l’empereur Auguste. Cet arc triomphal, sobre et puissant, marque la grande porte occidentale de la ville. À ses côtés, l’aqueduc romain, taillé dans la roche, franchit encore la Dora Riparia en une arche audacieuse.

La via delle Terme, pavée de dalles antiques, mène aux ruines d’un amphithéâtre romain, où résonnaient combats de gladiateurs et harangues politiques. Mais Suse ne se limite pas à son passé romain : le château de la comtesse Adélaïde, forteresse médiévale transformée au fil des siècles, domine la ville, surplombant un entrelacs de ruelles à arcades, de places italiennes, de fontaines baroques.

La cathédrale San Giusto, édifiée sur les ruines d’un temple païen, conjugue romanité et spiritualité, avec ses fresques lombardes, ses chapiteaux sculptés et son clocher carré veillant sur la ville. Tout autour, les ruelles abritent encore des ateliers d’artisans, des cafés sous arcades, des marchés animés, dans une atmosphère plus méditerranéenne que montagnarde.

Suse fut aussi, pendant tout le Moyen Âge, une étape incontournable de la Via Francigena, voie de pèlerinage reliant Canterbury à Rome. Ce statut spirituel laisse dans la ville une empreinte d’ouverture, de tolérance, et un art du détail dans les hospices, les inscriptions murales, les symboles gravés dans la pierre.

Détour vers Oulx : la croisée des chemins

En quittant Suse, la route s’oriente vers le nord-est, longeant les boucles rapides de la Dora Riparia. Le paysage se resserre à nouveau. Les versants se rapprochent, plus minéraux, et les hameaux semblent accrochés à la roche. On traverse Meana di Susa, Salbertrand, et peu à peu la végétation change : forêts de pins laricio, prairies d’altitude, haies de noisetiers annoncent l’approche d’un monde plus rude, plus alpin.

Arrive alors Oulx, perché à 1100 mètres. Dans l’Antiquité, ce bourg fut un important relais routier romain, point de départ de la via Cozia, qui franchissait les Alpes pour rejoindre Embrun. Plus tard, il devint un nœud religieux et administratif sur la Via Francigena. Aujourd’hui encore, les restes de la porte romaine, les fragments de mur antique dans l’église Saint Laurent, les maisons à encorbellement témoignent de la richesse historique du lieu.

Mais Oulx n’est pas figée. Le marché du samedi y est célèbre pour ses produits de montagne (fromages d’alpage, saucisses sèches, châtaignes, miel des Hautes Vallées) et ses poteries artisanales. Les ruelles en pente mènent à de petits belvédères, d’où l’on peut contempler la vallée et apercevoir, au loin, la silhouette puissante du fort d’Exilles.

Exilles : forteresse des ombres et des légendes

La route quitte Oulx et suit la Dora sur une dizaine de kilomètres jusqu’à Exilles, village austère, adossé à la montagne comme un guetteur. Ici, le paysage se referme brusquement : un verrou glaciaire, resserrant la vallée entre deux hautes falaises, fut jugé stratégique dès le Moyen Âge.

C’est là qu’a été édifié le fort d’Exilles, véritable verrou militaire des Alpes cottiennes. Il fut sans cesse modifié au fil des siècles, entre les mains des Savoie et des Français, et prit sa forme définitive au XVIIIe siècle : remparts triangulaires, bastions taillés dans le roc, labyrinthes de couloirs et de casemates. Il gardait la vallée comme une mâchoire.

La légende du masque de fer, célèbre prisonnier dont l’identité ne fut jamais révélée, ajoute une aura mystérieuse à la forteresse. On dit qu’il y aurait été détenu avant d’être transféré à la Bastille. Aujourd’hui, le fort se visite, offrant une plongée dans l’architecture défensive et des panoramas exceptionnels sur la vallée et les crêtes alentours.

Le village d’Exilles, bien que discret, mérite qu’on s’y arrête. Maisons anciennes à toits de lauze, chapelle baroque, fours communaux rappellent la vie rude des montagnards piémontais. On y trouve aussi un musée ethnographique, modeste mais émouvant, qui raconte l’exil rural, les bergers transhumants, la lutte contre la neige et le feu.

Montée au col de Montgenèvre : la plus ancienne route transalpine

En quittant Exilles, la route grimpe de nouveau, épousant les courbes de la montagne. Vous entrez dans un territoire plus ouvert, baigné de lumière alpine, où les forêts clairsemées laissent place à des prairies suspendues. Cette montée vers le col de Montgenèvre, à 1860 mètres d’altitude, suit un tracé chargé d’histoire : la plus ancienne route transalpine connue d’Europe, fréquentée dès l’époque celtique.

La voie Domitienne, construite sous l’Empire romain pour relier l’Italie à la Gaule narbonnaise, passait par ici. Les Romains y laissèrent des bornes milliaires, des restes de dallage, et surtout un souvenir tenace : celui d’un axe stratégique millénaire, emprunté aussi par les troupes d’Hannibal selon certains historiens, puis par les pèlerins, les marchands, et les armées de tous les âges.

Cette portion, méconnue des grands circuits touristiques, réserve pourtant quelques-uns des villages les plus typiques du versant piémontais. Cesana Torinese, d’abord, blottie à la confluence de deux torrents, s’ordonne autour d’une église romane aux clochers jumeaux, avec ses arcades à l’italienne et ses maisons aux enduits chaulés. Puis vient Clavière, petit bourg d’altitude niché à 1760 mètres, qui semble flotter entre deux mondes : le silence de la montagne d’un côté, l’attente du col de l’autre. Entourée de forêts denses, de clairières secrètes et de pistes de ski l’hiver, Clavière est aussi un lieu de mémoire, tourné vers les crêtes du Chaberton.

C’est là, à plus de 3100 mètres, qu’a été érigée l’une des forteresses les plus folles de l’histoire militaire alpine : le fort du Mont Chaberton. Construit entre 1898 et 1910 par l’armée italienne, ce fort perché au sommet même du mont — le plus haut fort d’artillerie d’Europe — visait à dominer la vallée de Briançon. Huit tourelles d’acier y furent installées à ciel ouvert, capables de frapper les forts français de l’autre côté du col. Mais la position, si stratégique soit-elle, était aussi terriblement vulnérable.

En juin 1940, à la toute fin de la « drôle de guerre », le Chaberton devient l’enjeu d’une bataille unique : des canons français installés à la hâte sur les pentes du Janus et du Gondran ripostent depuis leurs abris camouflés. La pluie d’obus est précise, implacable. En quelques heures, six des huit tourelles italiennes sont réduites au silence. L’orgueil du sommet s’effondre dans les brumes d’un orage d’altitude. La bataille du Chaberton restera dans l’histoire comme la première défaite militaire italienne de la Seconde Guerre mondiale – mais surtout, comme un duel entre cimes, figé dans les alpages.

Aujourd’hui, les ruines du fort, accessibles aux randonneurs aguerris, sont encore visibles depuis la route. Elles racontent, dans leur silence métallique, l’absurdité des conquêtes en altitude.

Du Col de Montgenèvre à Briançon

Aujourd’hui, la route est bordée de pentes herbeuses où paissent les troupeaux, de chalets d’altitude, et des grands immeubles d’appartements en location ou d’hôtels qui animent le village de Montgenèvre, la plus ancienne station de ski française encore en activité, fondée en 1907. Mais derrière l’image touristique, le col reste un haut lieu symbolique : un point de passage, un seuil, un lieu de transition entre Italie et France, entre histoire et nature.

La vue y est superbe : au sud, les sommets de la Clarée ; à l’ouest, les crêtes de Cervières et les Grandes Alpes ; au nord, les pics italiens encore bleutés dans l’air limpide du matin.

Depuis les hauteurs du col de Montgenèvre, à 1860 mètres, la route se plie en lacets doux, bordés de mélèzes et de pins cembro. Ici, le paysage semble s’ouvrir d’un coup : la haute vallée de la Guisane s’étale sous vos yeux, encadrée par les pentes du Prorel et du Grand Aréa. La lumière change. Le ciel se fait plus large, plus méridional, et dans cette clarté nouvelle apparaît, en contrebas, la silhouette altière de Briançon, dressée sur son promontoire rocheux.

La descente vers Briançon

Mais avant d’y parvenir, la route traverse un monde suspendu entre montagne et mémoire. Les anciens forts du Janus et du Gondran, visibles sur les crêtes, évoquent encore la résistance française au feu du Chaberton. À gauche, la redoute du Pont de l’Alp, vestige oublié d’une ligne de défense bien plus vaste, se fond dans la prairie. À droite, le vieux village des Alberts, hameau de bois et de lauze, rappellent que l’homme, ici, a toujours su s’adapter au relief. C’est l’entrée de la magnifique Vallée de la Clarée.

Puis vient la bifurcation de Saint-Pancrace, et d’un virage naît la ville : Briançon, forteresse solaire, déclinée en étages. La ville basse, moderne, laisse vite place à la cité Vauban, ceinturée de bastions, coiffée de clochers, juchée comme une vigie. Vous franchissez la porte de Pignerol, et entrez dans un dédale de ruelles médiévales, pavées de galets, traversées par des gargouilles, ces rigoles creusées à même la pierre pour canaliser l’eau des torrents et des orages.

Ici, le génie militaire épouse la beauté urbaine : bastions étoilés, ponts suspendus entre les montagnes, échappées sur les Alpes du Sud. Le fort des Têtes, le pont d’Asfeld, le fort Dauphin dessinent autour de la ville un collier défensif unique en Europe, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Et pourtant, la ville ne se fige pas dans la pierre : elle respire, elle vit, avec ses librairies, ses terrasses, ses ateliers d’artisans, ses randonneurs en partance.

Briançon, la citadelle des Alpes

Briançon, à 1326 mètres d’altitude, est la plus haute ville de France. Mais c’est surtout une citadelle de montagne, conçue dès le XVIIe siècle comme verrou stratégique des Hautes-Alpes, à la charnière entre Provence, Piémont et Dauphiné. Vauban, ingénieur militaire de Louis XIV, y érigea des remparts en étoile, des bastions et des redoutes, dont certaines (comme la redoute des Salettes ou le fort des Têtes) sont aujourd’hui classées au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Le centre ancien, ceinturé de murailles, est un dédale de ruelles en pente, d’escaliers en galets, de fontaines à vasques, où les maisons hautes aux façades colorées semblent suspendues entre ciel et pierre. Le canal du pont d’Asfeld, construit à plus de 50 m au-dessus de la Durance, relie deux fortifications dans un geste architectural d’audace absolue.

Mais Briançon, ce n’est pas que le génie militaire. C’est aussi une ville thermale, un creuset culturel, une sentinelle des Alpes où l’on entend encore parler occitan, italien, français dans un même souffle. Les terrasses, les marchés, les librairies anciennes, les cafés installés sur les anciens parapets… Tout invite à la flânerie, à la lecture, à la pause.

Traverser les Alpes de Modane à Briançon, en passant par les forts oubliés, les villes antiques, les cols millénaires, ce n’est pas seulement suivre une route. C’est suivre un fil d’histoire, un fil de crête, où chaque tournant raconte une époque, chaque sommet une mémoire. C’est voyager dans un territoire où les pierres ont parlé avant les hommes, où les vallées murmurent encore les langues oubliées, et où les routes n’ont jamais été de simples lignes, mais des liens puissants entre les peuples, les mondes et les âmes.

crédit photo Esseillon: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aussois_-_Les_forts_de_l%27Esseillon_-_Fort_Victor-Emmanuel_-2.JPG / MOSSOT, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Ces articles pourraient aussi vous intéresser:

Le top 10 des pistes de ski à Val d’Isère

AlpAddict a testé pour vous le domaine skiable de Val d’Isère. Des pistes longues, rapides et sportives mais aussi des secteurs plus cool.

Les plus belles pistes de ski de Val Thorens, plus haute station d’Europe

Le ski à Val Thorens c’est le ski sur de longues pistes et de grands dénivelés. Bien enneigée, la station fait le bonheur des skieurs.

Les meilleures pistes de ski de Tignes

AlpAddict a testé le domaine skiable de Tignes. Univers blanc entre 1500 et 3400 mètres, relié à Val d’Isère. Un bonheur pour les skieurs.

Tous les plus beaux sites du Beaufortain

Découvrir le Beaufortain, c’est découvrir la vie traditionnelle dans les Alpes. Une nature sauvage dans un cadre somptueux.

Les plus beaux villages pour les vacances en Haute Tarentaise

La Haute Tarentaise, c’est le royaume des stations de ski d’altitude en Savoie. De vastes domaines skiables avec vue sur le Mont Blanc!

Les plus beaux sites pour admirer la beauté sauvage de la vallée de la Maurienne

Un séjour en Maurienne est un séjour en pleine nature au contact de l’histoire des Alpes. Destination idéale pour les amoureux des Alpes.

Les plus beaux villages autour de Briançon

Briançon est une perle historique au milieu des Hautes Alpes. Les vallées autour de la ville sont des invitations à redécouvrir la nature.

Que voir autour de Gap ? Champsaur, Dévoluy et Valgaudémar

Gap joue le rôle de capitale des Alpes du Sud. La diversité des régions du Champsaur, du Dévoluy et du Valgaudémar invite au voyage.

Les plus belles balades entre Queyras et Guillestrois

Au départ de Guillestre, deux régions de montagnes magnifiques vous invitent à le découverte: le Guillestrois et le sauvage Queyras.

Les plus beaux sites à admirer à Aix les Bains et sur les rives du lac du Bourget

Le lac du Bourget, le plus grand des lacs français, mais aussi le plus poétique. Découvrez sur ses rives de beaux sites historiques.

Les plus belles idées de découverte autour des lacs de Paladru et d’Aiguebelette

Entre Lyon et les Préalpes, les lacs d’Aiguebelette, en Savoie, et de Paladru, en Isère offrent de bons moments de fraîcheur.

Les meilleurs itinéraires autour du lac de Serre-Ponçon

Le lac de Serre-Ponçon est une pierre précieuse bleue dans son écrin de montagnes. C’est la mer au milieu des Alpes du Sud.

Découverte des Alpes du Piémont proches de Turin

Depuis Turin, partez visiter le Piémont, région riche de son patrimoine, de ses magnifiques paysages alpins et de sa gastronomie.

Où aller pour admirer l’immense beauté des Hautes Alpes

Le département des Hautes Alpes est un magnifique échantillon des Alpes françaises. Des vacances alpines toujours réussies.

Sept magnifiques destinations pour découvrir la Savoie

Un séjour en Savoie, terre de montagne, glaciers et patrimoine alpin est une opportunité excitante de découvrir de magnifiques paysages.

Alpes Italiennes: nature sauvage et villages d’exception

De grands lacs, des glaciers, des villages typiques et une gastronomie raffinée font le charme des Alpes Italiennes

Les desserts de Noël dans les Alpes

Découvrez les desserts servis sur les tables à Noël dans les Alpes. Du sucre mais beaucoup de symboles aussi!

Où peut-on faire du ski dans les Alpes en novembre ?

Skier dès le mois de novembre dans les Alpes, c’est possible! AlpAddict vous présente les stations de ski ouvertes.

Où admirer le feuillage d’automne dans les Alpes françaises

L’automne dans les Alpes est féérique. C’est le moment d’aller admirer le feuillage d’automne dans les massifs français. Suivez le guide.

Trois raisons de découvrir les Alpes du Sud en France

Les Alpes du Sud, en France, bénéficient des paysages des hautes montagnes et du climat lumineux méditerranéen. Une découverte en toute saison.