La Maurienne est bien plus qu’un simple axe alpin : elle est la mémoire vivante des passages historiques, des combats pour les frontières, des pèlerins, des communautés montagnardes et de la nature omniprésente. De Saint-Jean-de-Maurienne au col du Mont-Cenis, en passant par Bessans et Bonneval, cet itinéraire retrace une histoire de pierre, d’eau, de foi et de violence. Il raconte, étape par étape, comment s’est tissée la puissance de la vallée, forgée dans la géopolitique alpine, et comment elle continue aujourd’hui d’irradier une émotion intime.

Saint-Jean-de-Maurienne : la main bénissante, les Trois Doigts et les échos du sel

Il faut prendre le temps de flâner à Saint-Jean-de-Maurienne, cœur historique de la vallée, pour en saisir la densité. Plus qu’une simple étape sur la route alpine, c’est une ville chargée de symboles, de légendes, et de stratifications historiques. Elle doit sa naissance à une relique — trois doigts de la main droite de saint Jean-Baptiste, rapportés au VIe siècle depuis Alexandrie par sainte Thècle, princesse wisigothe en fuite et figure fondatrice du diocèse. Cette relique sacrée donna non seulement son nom à la ville, mais aussi son blason légendaire : une main aux trois doigts levés, encore visible aujourd’hui sur les frontons municipaux et les enseignes locales.

L’importance religieuse au Moyen Âge

C’est autour de cette relique que s’élève dès le haut Moyen Âge la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, centre spirituel d’un vaste diocèse couvrant les Alpes occidentales. L’édifice actuel, reconstruit entre le XIe et le XIIe siècle dans un style roman sobre, dégage une solennité grave. On y entre par un portail aux chapiteaux historiés, on y découvre une nef claire aux voûtes en berceau, un chœur orné d’un baldaquin de marbre blanc. Le cloître canonial, accolé à la cathédrale, est un bijou de silence, dont les colonnes géminées et les arcatures racontent à leur façon l’enracinement du pouvoir religieux. On y retrouve le tombeau de Humbert aux Blanches Mains, à l’origine de la dynastie de la Maison de Savoie qui a régné sur les Alpes pendant près d’un millénaire.

L’importance économique de Saint Jean de Maurienne

Mais Saint-Jean-de-Maurienne ne fut pas seulement cité de foi. Dès le bas Moyen Âge, elle devint un nœud commercial stratégique, carrefour de la route du sel entre Tarentaise, Maurienne et Piémont. Le sel, issu des salines de Moûtiers ou acheminé depuis les ports ligures, passait par les cols alpins et traversait Saint-Jean, qui en tirait taxes, marchés, et dynamisme. Cette richesse discrète se lit encore dans le plan quadrillé du centre ancien, dans les arcades des maisons de négociants, dans les enseignes de fer forgé suspendues aux murs des ruelles. On imagine les convois de mulets descendant les cols, le bruit du marché sur la place, les échanges entre colporteurs, notaires et religieux.

Plus tard l’aluminium a fait la richesse de la ville, et le futur se prépare avec le percement du Tunnel de Base de la Ligne ferroviaire à Grande Vitesse entre Lyon et Turin.

Une ville à visiter

La ville conserve aussi de son passé un ensemble remarquable d’édifices civils et religieux :

– la crypte de la cathédrale, vestige carolingien aux piliers massifs ;

– l’église Notre-Dame, au décor baroque éclatant, qui fut longtemps l’église paroissiale de la ville haute ;

– la chapelle Saint-Antoine, ancienne dépendance hospitalière dédiée aux lépreux ;

– et enfin le musée Opinel, installé dans l’atelier originel de la célèbre famille de couteliers, emblème du génie populaire savoyard.

En levant les yeux vers les hauteurs, on aperçoit les Aiguilles d’Arves, dont la silhouette si particulière — trois pics acérés dressés contre le ciel — a, selon la tradition orale, inspiré l’imagerie de la main bénissante de saint Jean. Une manière poétique d’unir la pierre et la foi, le paysage et le sacré.

Aujourd’hui encore, cette ville de taille modeste continue d’irradier son identité singulière : à la fois spirituelle et commerçante, montagnarde et connectée, paisible et animée. Arpenter ses rues, c’est remonter un fil tendu entre les âges, un fil fait de pierre blonde, de légende sacrée, et de lumière alpine.

Les fortifications à visiter en Maurienne

Les forts de l’Esseillon : promesses non tenues et bastions alpins

Sur un verrou rocheux dominant l’Arc entre Aussois et Avrieux, l’ensemble des Forts de l’Esseillon — Victor-Emmanuel, Charles-Félix, Charles-Albert, Marie-Christine, Marie-Thérèse — fut construit entre 1819 et 1834 par le Royaume de Sardaigne. Inspirés par Montalembert, ils formaient un escalier défensif protégeant contre l’envahisseur français.

Victimes d’un repositionnement stratégique à la suite du traité de Turin de 1860, les forts de l’Esseillon furent rendus obsolètes par le changement de frontière qui rattachait la Savoie à la France. Le fort Charles-Félix, positionné le plus à l’est, en fut la victime symbolique : il fut partiellement démantelé, en guise de volonté politique de maintenir des relations amicales entre les deux pays . Mais la démolition fut incomplète. La promesse, comme souvent en géopolitique alpine, resta à demi tenue, et les autres forts — Victor-Emmanuel, Marie-Thérèse, Charles-Albert, Marie-Christine — furent simplement désaffectés, sans être détruits. Ils furent ensuite abandonnés, repris, puis oubliés, jusqu’à leur redécouverte patrimoniale au tournant du XXIe siècle.

Cette inachèvement stratégique, loin d’être anodin, est une aubaine pour les visiteurs d’aujourd’hui : il nous permet de pénétrer un système de défense en étoile, construit selon les principes novateurs de Montalembert, et d’y lire à ciel ouvert l’évolution des doctrines militaires du XIXe siècle. L’enceinte polygonale du fort Victor-Emmanuel, ses casemates enterrées, ses galeries taillées dans la roche, en font l’un des chefs-d’œuvre d’ingénierie militaire des Alpes occidentales.

Le fort du Replaton

Mais les forts de l’Esseillon ne sont que la clé de voûte d’un ensemble plus vaste. À mesure que la technologie évolue, la défense alpine se déplace, s’élargit, se perfectionne. Ainsi naissent de nouveaux ouvrages militaires comme le fort du Replaton, sur les hauteurs de Modane, construit pour surveiller la percée ferroviaire du tunnel du Fréjus ouvert en 1871. Le fort du Sapey, juste au-dessus de ce dernier veille sur la vallée. Puis vient le fort du Mont-Froid, à 2800 mètres d’altitude, véritable poste de guet sur le col du Clapier, frontière naturelle avec l’Italie. Ce fort, plus moderne et mieux intégré au relief, témoigne du passage d’une fortification linéaire à un maillage en profondeur, adapté aux mobilités mécaniques et à l’électrification.

Le fort du télégraphe

Un peu à l’écart du verrou d’Aussois, au-dessus de Valloire, se dresse une autre sentinelle méconnue mais spectaculaire : le fort du Télégraphe. Construit entre 1885 et 1890 à 1581 mètres d’altitude sur un éperon rocheux étroit, il domine la vallée de l’Arc et le col du Galibier, surveillant avec une précision stratégique l’accès nord à la haute Maurienne. Son nom lui vient de la présence, dès 1807, d’un sémaphore Chappe, système de télégraphie optique qui reliait Lyon à Milan en passant par les Alpes. Le fort du Télégraphe, bâti bien plus tard, reprend l’idée du signal et la renforce : conçu pour accueillir une garnison de plus de 150 hommes, il était à la fois poste de surveillance, caserne et observatoire, équipé de citerne, cuisine et poudrière. Aujourd’hui, l’ascension vers ses remparts offre une vue à 360° sur la vallée, les sommets de la Vanoise, et même jusqu’aux Écrins par temps clair. Le fort, parfois ouvert à la visite, témoigne de ce réseau d’observation en altitude, maillant les Alpes à la fin du XIXe siècle dans un ballet silencieux de signaux et de lignes de tir croisés.

Aujourd’hui, ces bastions alpins se sont mués en sentinelles culturelles. Posés dans les pinèdes d’Aussois ou accrochés aux falaises du plateau, ils abritent des expositions permanentes, des parcours immersifs, des festivals d’histoire vivante, et même des accrobranches installés entre les murailles. En les visitant, on découvre non seulement des panoramas à couper le souffle sur les vallées et les sommets, mais aussi un pan entier de l’histoire de l’Europe alpine, où la montagne a toujours été frontière, forteresse, mais aussi lieu de mémoire partagée.

Le col du Mont-Cenis : du passage ancestral à la frontière disputée

Un col historique pour le franchissement des Alpes

Le col du Mont-Cenis, à 2083 mètres d’altitude, n’est pas seulement un col alpin parmi d’autres. Il est l’un des plus anciens et plus stratégiques passages des Alpes occidentales, utilisé depuis l’Antiquité pour relier la péninsule italienne à la Gaule. Ce chemin naturel, déjà foulé par les armées d’Hannibal selon certaines hypothèses, fut emprunté par les empereurs carolingiens, les moines, les marchands, puis les souverains de toutes les époques.

Sous Charlemagne, il devient un axe de la christianisation alpine. Napoléon, un millénaire plus tard, y fait tracer une route carrossable pour acheminer ses troupes vers l’Italie. Une route qu’on surnommera longtemps « la route impériale », pavée de pierre et bordée de bornes. Jusqu’au début du XXe siècle, elle reste l’un des rares accès transalpins praticables presque toute l’année.

Mais le Mont-Cenis est aussi un point de tension géopolitique majeur. Frontière entre la France et le royaume de Piémont-Sardaigne, il devient une ligne de confrontation potentielle après l’unification italienne. Pourtant, ce n’est qu’en 1947, avec le traité de Paris, que la ligne de crête est définitivement attribuée à la France, recentrant ainsi la Haute-Maurienne dans le giron national, et transformant le col en territoire français. Un basculement qui clôt symboliquement des siècles d’enjeux frontaliers… tout en ouvrant une nouvelle page de coopération.

Une montagne fortifiée : les bastions oubliés du Mont-Cenis

Entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe, dans un climat de méfiance entre la France républicaine et l’Italie nouvellement unifiée, les deux pays se lancent dans une course à la fortification sur les hauteurs du Mont-Cenis.

Côté italien, une véritable couronne de forts est érigée pour surveiller la ligne de crête : Ronce, bâti entre 1877 et 1880 sur un éperon rocheux dominant le lac ; Variselle, plus discret, mais crucial pour le verrouillage de la vallée ; et Pattacreuse, à 2500 mètres, dans un environnement hostile, où les troupes devaient affronter la neige plus que l’ennemi.

Face à eux, sur le versant français, s’élève le fort de la Turra, construit à partir de 1890. Il offre une vue en surplomb sur tout le plateau du Mont-Cenis et verrouille l’accès au col depuis Lanslebourg. Ces positions se voulaient imprenables… mais ne tirèrent jamais un coup de feu les unes contre les autres. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les soldats postés dans ces forts vécurent un affrontement limité, souvent figé dans l’attente, avant que l’histoire ne les dépasse. Les lignes maginot alpines, inadaptées à la guerre moderne, furent abandonnées sans avoir vraiment servi.

Aujourd’hui, ces reliques militaires, oubliées des foules, dorment sur les hauteurs. Certaines sont encore accessibles à pied pour les randonneurs curieux, qui découvriront derrière les meurtrières l’horizon ouvert d’une paix finalement conquise.

Du conflit à l’eau : la transformation hydroélectrique du Mont-Cenis

Après les décennies de tension militaire, le bassin du Mont-Cenis entre dans une nouvelle ère au XXe siècle : celle de l’exploitation de l’eau, ressource précieuse et force motrice du développement alpin. Dès 1921, un vaste projet hydroélectrique est lancé, visant à transformer le plateau en réservoir énergétique, capable d’alimenter toute la vallée de la Maurienne et une partie du Piémont.

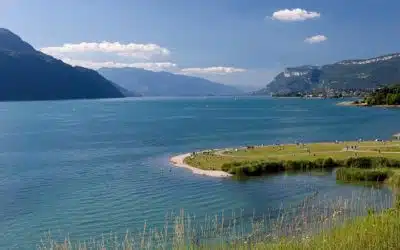

Un barrage en enrochement est construit à plus de 1970 mètres d’altitude, formant un immense lac artificiel bleu turquoise, l’un des plus hauts d’Europe. Sa capacité de 317 millions de m³ fait du site un pilier du réseau EDF, mais aussi un point d’équilibre entre production industrielle, préservation environnementale et tourisme alpin.

Pour marquer ce tournant, une pyramide commémorative est érigée à l’endroit même où se trouvait l’ancienne hospice napoléonien. Symbole à la fois de paix retrouvée entre la France et l’Italie, et de transition entre une montagne militaire et une montagne coopérative, cette pyramide surplombe désormais le lac, comme une sentinelle de l’avenir.

Le site du Mont-Cenis est ainsi devenu un espace de mémoire pluriel, mêlant les traces de la guerre, les infrastructures de la modernité, et les appels silencieux du paysage. Chaque randonneur, chaque cycliste, chaque rêveur qui s’y arrête entre les herbes rases et les pierres bleues comprend alors que l’eau a remplacé le canon, et que l’horizon est devenu partage au lieu de séparation.

Le patrimoine des villages de Haute Maurienne

Les villages qui composent aujourd’hui la commune de Val Cenis dessinent une ligne de vie entre les cimes et l’Arc, scandée par les clochers romans, les toits de lauze, et les chemins ancestraux. Bramans, un des premiers d’entre eux en venant de Modane répond bien à toutes ces caractéristiques. Chacun possède une identité propre, façonnée par les siècles, la foi, la pierre, et la neige.

Termignon : le village aux portes de la Vanoise

Niché entre forêt et torrents, Termignon est un bourg de caractère, structuré autour d’une église baroque du XVIIe siècle au clocher torsadé et d’un ensemble de maisons anciennes abritant fours banaux, lavoirs, et petites chapelles. On y découvre encore les anciens celliers à fromages, car Termignon fut longtemps un haut lieu d’affinage, notamment de la bleue de Termignon, ce fromage d’exception à moisissure naturelle.

Mais l’âme du village s’épanouit surtout dans ses sentiers suspendus, comme celui qui mène à La Turra ou au plan de la Fesse, par une montée en balcon offrant des vues ouvertes sur les gorges de l’Arc. En suivant le vieux chemin des douaniers, on atteint les ruines d’un hospice médiéval, vestige d’un temps où Termignon accueillait les pèlerins, colporteurs et militaires montant vers le col du Mont-Cenis.

Lanslebourg : porte historique du Mont-Cenis

Là où la vallée commence à se redresser franchement, Lanslebourg fut longtemps le dernier grand relais avant le col. Dès le XVe siècle, les voyageurs s’y arrêtaient pour faire bénir leurs montures, réparer leurs charrettes ou se restaurer dans les auberges. De cette époque subsistent des façades nobles, des encadrements sculptés, et surtout l’église Saint-Sébastien, aux fresques remarquables peintes à même le plâtre au XVIIe siècle par les artistes de la vallée de Varallo.

L’ascension vers le col peut être l’occasion d’une halte au hameau de la Ramasse, perché sur un replat : on y accède par un ancien sentier muletier, bordé de croix de bois et de murs en pierre sèche, offrant des panoramas sur la vallée encaissée et les falaises de la Parrachée.

Lanslevillard : mémoire baroque et horizons lumineux

Séparé de Lanslebourg par la gorge de l’Arc, Lanslevillard développe un tout autre caractère. Moins frontalier, plus pastoral, il est dominé par les alpages qui montent en pente douce jusqu’aux crêtes. L’église Saint-Michel, remaniée à plusieurs époques, est l’une des plus belles de la haute Maurienne, avec son retable sculpté en bois doré, ses statues de procession, et un chemin de croix populaire. À l’extérieur, le cimetière montagnard, ouvert sur les cimes, évoque l’attachement des hommes à leur terre.

Depuis le village, on peut gagner les hameaux de Chantelouve et Esséillon-le-Vieux par des chemins de traverse bordés de murets moussus. Ces lieux oubliés du tourisme de masse offrent une ambiance suspendue, où les bergeries à demi écroulées racontent la rudesse du climat, et où les torrents murmurent l’histoire des glaciers disparus.

Bessans : diables, mystique et randonnées célestes

Bessans, à 1750 mètres d’altitude, est sans doute le village le plus atypique de la Haute Maurienne. D’abord par sa position géographique, sur un large replat suspendu, baigné de lumière. Ensuite par sa culture unique, héritée de siècles d’isolement et de créativité.

La silhouette du village est ponctuée de sculptures, notamment celle des célèbres diables de Bessans, petits personnages de bois, mi-protecteurs, mi-démoniaques, que les habitants fabriquent depuis le XIXe siècle en mémoire d’un épisode cocasse opposant le curé et le sacristain. Aujourd’hui, chaque foyer ou presque possède le sien, visible l’hiver sur les balcons.

Côté patrimoine, ne manquez pas la chapelle Saint-Antoine, l’église paroissiale de Saint-Jean-Baptiste et son clocher à bulbe, ni le musée d’art sacré où sont exposés des objets de piété populaire à la fois naïfs et émouvants.

Mais Bessans est aussi un carrefour de randonnées exceptionnelles. Le vallon d’Avérole, accessible en toute saison, conduit jusqu’à un refuge isolé, dans un cirque glaciaire grandiose. Plus loin, le vallon de Ribon, plus secret, dévoile des marmites de géants, une flore alpine exubérante, et des falaises peuplées de gypaètes barbus. Ce sont là des lieux où la nature reste indomptée, et où le marcheur redevient humble face à la verticalité du monde.

Bonneval-sur-Arc : pierre éternelle et silence vertical

Tout au bout de la route, Bonneval-sur-Arc semble surgir d’une époque révolue. Classé parmi les plus beaux villages de France, il est le gardien ultime de la vallée, veillant sur le col de l’Iseran, ultime passage vers la Tarentaise. Ses maisons sont toutes de pierre et de bois, couvertes de lauzes épaisses. Pas d’habitat moderne ici : tout est préservé, même les ruchers en bois debout, les baraccas servant de greniers, les abreuvoirs collectifs où les chevaux venaient jadis se désaltérer.

Le cœur du village est dominé par l’église Notre-Dame-de-l’Assomption, modeste et puissante à la fois, avec son clocher à bulbe et son porche sculpté. L’intérieur, décoré d’objets votifs et d’ornements anciens, respire la ferveur alpine.

Mais c’est en sortant du village que l’on entre dans la légende. Par un petit chemin muletier, on atteint les hameaux de l’Écot et de la Duis, joyaux d’altitude où le temps semble avoir déserté. Là, face aux glaciers suspendus de la Vanoise, entre cascades blanches et aigles royaux, vous comprendrez ce que veut dire le mot « silence ». On y entend le bruissement du vent, les pas dans la neige ou dans la poussière selon la saison, et parfois le rire d’un berger revenu sur ses terres.

Plus au Nord, la route d’été traverse le col de l’Iseran, plus haut col routier de France et donne accès à la vallée de l’Isère, la Tarentaise.

De Saint-Jean-de-Maurienne au col du Mont‑Cenis, cet itinéraire patrimonial révèle la Maurienne comme un théâtre vivant de l’histoire, de la fortification moderne, de la fermeté sacrée des hameaux, de la frontière et de la nature souveraine.

Il ne s’agit pas d’un circuit parmi d’autres, mais d’un voyage dans la mémoire alpine, où les pierres parlent, les eaux dialoguent, et les villages gardent leur âme. Vous repartirez avec l’écho d’un passé fort, une géographie puissante, et surtout le sentiment d’avoir traversé une vallée d’expression rare — et toujours en cours d’écriture.

Ces articles pourraient aussi vous intéresser:

Les plus belles pistes de la station de ski de La Plagne

Le domaine skiable de La Plagne permet de skier toute la journée au soleil grâce aux expositions variées des pistes. Pur bonheur.

Le domaine skiable de Valmeinier et Valloire

Le ski à Valmeinier et Valloire permet de découvrir la région du Galibier et du Thabor. Grands espaces, pentes ensoleillées. On skie heureux.

Le top 10 des pistes de ski à Val d’Isère

AlpAddict a testé pour vous le domaine skiable de Val d’Isère. Des pistes longues, rapides et sportives mais aussi des secteurs plus cool.

Les plus belles pistes de ski de Val Thorens, plus haute station d’Europe

Le ski à Val Thorens c’est le ski sur de longues pistes et de grands dénivelés. Bien enneigée, la station fait le bonheur des skieurs.

Les meilleures pistes de ski de Tignes

AlpAddict a testé le domaine skiable de Tignes. Univers blanc entre 1500 et 3400 mètres, relié à Val d’Isère. Un bonheur pour les skieurs.

Que voir dans le Chablais, entre Abondance et Morzine ?

Le Chablais, c’est la montagne des cartes postales. Les Alpes des chalets en bois, des alpages, du fromage et des balades en forêt.

Les plus beaux paysages des vallées du Mont Blanc

Le pays du Mont Blanc est la destination préférée des passionnés de montagne. Les paysages y sont magnifiques.

Les plus beaux spots du Haut Giffre jusqu’au Cirque du Fer à Cheval

Des vacances dans la nature entre Giffre et Grand Massif? Ski à Flaine, rando dans le cirque du Fer à Cheval, resto à Samoëns…

Que faire en vacances dans les Aravis ?

Les vallées au pied des Aravis sont les cartes postales des Alpes: des montagnes bien dessinées, des villages authentiques et des alpages.

Les magnifiques paysages de Combloux, de Megève et du Val d’Arly

Combloux, Megève et les villages du Val d’Arly sont tellement accueillants avec leurs chalets en bois! Et que dire des vues sur le Mont Blanc

Tous les plus beaux sites du Beaufortain

Découvrir le Beaufortain, c’est découvrir la vie traditionnelle dans les Alpes. Une nature sauvage dans un cadre somptueux.

Où skier et randonner en Vanoise et Trois Vallées ?

Au coeur de la Savoie, le massif de la Vanoise borde le grand domaine skiable des Trois Vallées: un magnifique espace naturel alpin.

Les plus beaux villages pour les vacances en Haute Tarentaise

La Haute Tarentaise, c’est le royaume des stations de ski d’altitude en Savoie. De vastes domaines skiables avec vue sur le Mont Blanc!

Les plus beaux sites pour admirer la beauté sauvage de la vallée de la Maurienne

Un séjour en Maurienne est un séjour en pleine nature au contact de l’histoire des Alpes. Destination idéale pour les amoureux des Alpes.

Les plus beaux villages de la rive française du lac Léman

Lors d’un séjour sur les rives françaises du Lac Léman, on peut profiter de l’activité balnéaire en même temps que les activités de montagne.

Les plus beaux sites à admirer à Aix les Bains et sur les rives du lac du Bourget

Le lac du Bourget, le plus grand des lacs français, mais aussi le plus poétique. Découvrez sur ses rives de beaux sites historiques.

Tout ce qu’il faut absolument voir autour du Lac d’Annecy

Le lac d’Annecy est le plus photogénique des lacs français. La ville d’Annecy, les rives ou les belvédères offrent de super points de vue.

Les plus belles idées de découverte autour des lacs de Paladru et d’Aiguebelette

Entre Lyon et les Préalpes, les lacs d’Aiguebelette, en Savoie, et de Paladru, en Isère offrent de bons moments de fraîcheur.

Les meilleurs itinéraires autour du lac de Serre-Ponçon

Le lac de Serre-Ponçon est une pierre précieuse bleue dans son écrin de montagnes. C’est la mer au milieu des Alpes du Sud.

Que faire autour du lac de Sainte-Croix et des gorges du Verdon ?

A la sortie des gorges du Verdon, ce grand lac aux eaux turquoises est d’une beauté saisissante. Une halte rafraîchissante en Haute-Provence.

Crédits Photos:

Saint Jean de Maurienne: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Panorama_Saint-Jean-de-Maurienne_(juillet_2018).JPG

Florian Pépellin, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Modane: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Modane_(depuis_Loutraz).JPG

Florian Pépellin, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

MOSSOT, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Mont Cenis: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Col_du_Mont-Cenis.jpg

Gsmits52, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons