Certaines routes sont des arcs tendus entre des mondes. Celle qui relie la vallée de l’Ubaye aux cimes frontalières du Piémont, puis redescend dans la vallée de la Tinée avant de s’élancer vers la Bonette, appartient à cette catégorie rare de voyages initiatiques. Plus qu’un itinéraire, c’est une traversée de la géographie et de l’histoire, des souvenirs mexicains de Barcelonnette aux fortins perdus des crêtes, des villages baroques piémontais aux sanctuaires suspendus au ciel.

Dans cette boucle frontalière, les routes sont suspendues, les pierres parlent, les forêts respirent, et les cols deviennent des seuils. Chaque vallée, chaque village, chaque tournant offre un visage nouveau de la montagne : civilisée, sacrée, sauvage ou silencieuse. Il ne s’agit pas seulement de voir, mais d’écouter la montagne, de comprendre ses strates de mémoires, de se laisser porter par la lumière changeante et la densité du relief.

Ce roadtrip, entre Ubaye, Argentera, Mercantour et Tinée, vous invite à vivre les Alpes du Sud dans toute leur pluralité, leur grandeur modeste, leur beauté subtile et parfois farouche.

La remontée de la vallée de l’Ubaye et de l’Ubayette

Barcelonnette : les Alpes aux couleurs du Mexique

Il faut entrer dans Barcelonnette comme on pénètre dans un songe d’exil et de retour. Cette petite ville posée à 1135 mètres d’altitude dans la vallée de l’Ubaye ne ressemble à aucune autre cité alpine. Les cimes l’encerclent, les routes en lacets s’en échappent, mais ses façades racontent une autre histoire : celle de l’Amérique lointaine, et plus précisément du Mexique.

Au tournant du XIXe siècle, alors que la vallée connaît un appauvrissement progressif, de nombreux Ubayeins s’exilent, d’abord comme colporteurs, puis comme commerçants et entrepreneurs. Barcelonnette devient le point de départ d’une étonnante aventure migratoire vers le Mexique. Là-bas, certains s’installent à Mexico, à Puebla, y prospèrent dans le textile, le négoce ou la banque. Les fortunes se bâtissent rapidement. Mais toujours, dans un coin du cœur, la nostalgie des montagnes demeure.

C’est ainsi qu’à partir de la fin du XIXe siècle, ces “Barcelonnettes du Mexique” rentrent au pays. Avec eux, ils ramènent le goût du faste, des jardins luxuriants, des vérandas vitrées, des palmiers et des orangers en pot. Et surtout, ils font construire ces fameuses “villas mexicaines”, alignées en périphérie de la ville, comme autant de déclarations d’amour à leur double culture.

Chaque villa est un monde à part : tourelles baroques, bow-windows à la française, grilles en fer forgé finement ouvragées, balcons ajourés, peintures pastel, parcs clos de murailles. La villa La Sapinière, avec sa façade orangée et ses vitraux colorés, ou la villa Bleue, de style Art déco, évoquent autant les haciendas créoles que les maisons de notables méridionaux. L’exubérance des formes contraste avec la rigueur des maisons ubayennes voisines. Ces villas sont le fruit d’un déracinement sublimé, une tentative de marier les Alpes et les Tropiques.

La ville a su mettre en valeur cet héritage singulier. Un parcours patrimonial balisé permet de découvrir plusieurs dizaines de ces villas. Le musée de la Vallée, installé dans l’ancienne villa de la Sapinière, retrace avec émotion l’histoire de cette épopée migratoire, faite de départs, de réussites éclatantes et de retours parfois mélancoliques. On y voit des photos sépia d’hommes en costume blanc devant des usines à Veracruz, des lettres signées de mains tremblantes, des carnets de voyage annotés à la plume.

Jausiers : la réplique de Barcelonnette, en plus petit !

Juste à quelques kilomètres, Jausiers, village plus modeste, garde lui aussi les traces flamboyantes de cette prospérité d’outre-Atlantique. Plus rurale, plus alpine dans son organisation, la bourgade s’est pourtant dotée de l’une des plus spectaculaires villas de toute la vallée : le château des Magnans, véritable folie architecturale bâtie par Louis Fortoul, revenu millionnaire du Mexique. C’est un édifice mi-gothique mi-mauresque, avec tours crénelées, tourelles à dôme pointu, escalier d’apparat et boiseries sculptées. Il trône au-dessus du village comme un décor de roman gothique, aujourd’hui transformé en résidence de tourisme.

Dans les ruelles de Jausiers, entre l’église Saint-Nicolas, les petits ponts de pierre et les anciens moulins, le murmure du Mexique flotte encore, insaisissable mais omniprésent. C’est là toute la magie de cette vallée : elle vous parle d’ailleurs tout en vous encrant solidement ici.

En savoir un peu plus sur les « mexicains » d’Ubaye ?

L’histoire commence au début du XIXe siècle. La vallée s’appauvrit : trop peu de terres, des hivers longs, des bouches à nourrir. Les jeunes partent. Beaucoup prennent la route de Mexico, où s’ouvrent de nouvelles perspectives dans le commerce et l’industrie. Ces « Barcelonnettes » – terme aujourd’hui étendu à tous les émigrés de la vallée – partent vendeurs de colifichets, reviennent propriétaires de filatures, d’immeubles, de banques. Ils fondent les grands magasins « La Ciudad de Londres », « El Puerto de Liverpool », et dominent l’économie mexicaine de la fin du XIXe siècle. La fortune vient, puis le besoin de revenir.

Et à leur retour, ils ne viennent pas les mains vides.

C’est dans les années 1880 à 1930 que l’on voit surgir autour de Barcelonnette ces bâtisses hors du commun. Une quarantaine de villas, construites par ces « Français du Mexique », ponctuent les faubourgs de la ville, surtout autour de l’avenue de la Libération et du quartier des « Boulevards ». Elles ont des noms qui racontent le rêve transatlantique : Los Pinos, La Mexicaine, Le Grand Jardin, El Castillo…

La plus célèbre reste La Sapinière, construite par la famille Reynaud, avec ses colonnades blanches, ses parquets en chêne, ses verrières somptueuses et ses salons où l’on servait le chocolat mexicain dans de la porcelaine fine. Aujourd’hui, elle accueille le Musée de la Vallée, où l’on découvre les visages de ces grands voyageurs, les lettres échangées entre deux rives, les portraits de famille à l’ombre des bananiers et les passeports tamponnés Veracruz–Paris–Barcelonnette.

Les styles sont éclectiques : néo-Louisiane, Art nouveau, Belle Époque, voire Empire tardif revisité. On retrouve aussi bien des toits à deux versants typiquement alpins que des coupoles à balustres venues tout droit des haciendas mexicaines. Le contraste est saisissant, presque irréel, surtout l’hiver quand la neige couronne les vérandas et que les tourelles prennent un air féérique.

Ces villas ne furent pas que des résidences estivales : elles furent le cœur d’une nouvelle élite locale, les Reynaud, Arnaud, Bonnafous, Fortoul, qui possédaient les banques, les industries et finançaient les œuvres sociales. Ils soutiennent les écoles, l’orphelinat, modernisent la ville. Barcelonnette, petite ville de montagne, se dote alors d’un casino, d’un tramway, d’une poste moderniste, d’un certain art de vivre entre les vallées et les océans.

Mais cette élite garde un profil discret. Pas de palais tapageur, mais des demeures raffinées, souvent cachées derrière des grilles ou des haies. Une vie sociale intense, oui, mais ancrée dans le retour, pas la rupture. À Barcelonnette, on revient toujours. Et on se fait enterrer ici.

Tous les deux ans, la ville de Barcelonnette célèbre ce passé avec le festival Latino-Mexicain, où danses, concerts de mariachi, gastronomie mexicaine et visites patrimoniales font revivre cette page méconnue de l’histoire franco-mexicaine. Les liens sont encore vivaces : des familles biculturelles, des descendants installés de part et d’autre de l’Atlantique, des racines doubles qui enrichissent l’identité de la vallée.

Vers le col de Larche : entre mélèzes, mémoire et grandes solitudes

En quittant Jausiers, la route s’élève doucement dans le fond de la vallée de l’Ubaye. L’air se fait plus vif, les feuillus laissent place aux mélèzes au tronc rouge, sentinelles élancées des altitudes intermédiaires. La lumière, filtrée par leurs aiguilles, peint au sol des tâches d’or tremblantes. Au fil des saisons, la palette change : vert tendre au printemps, bronze flamboyant à l’automne, puis tout blanc, lorsque la neige suspend le temps.

Vers l’Est, la vallée de Larche s’ouvre large et sauvage, traversée par l’Ubayette. Ici, pas de barres rocheuses menaçantes : la montagne est ronde, silencieuse, ponctuée de hameaux d’estive et de chapelles perdues. Les cloches des troupeaux montent de la vallée comme une chanson ancienne. Le décor invite à la marche, à l’observation, au calme. On est dans un territoire de transition, entre Provence et Piémont, entre lacs glaciaires et pelouses d’alpage, entre les grandes guerres du XXe siècle et le monde pastoral immémorial.

Larche : dernier village avant l’Italie

Juste avant le col, le hameau de Larche s’accroche à flanc de montagne. Il fut longtemps un village de douaniers et de muletiers, car le col, autrefois nommé col de l’Argentière, fut l’un des grands passages transalpins. On y transportait le sel, les étoffes, les céréales, mais aussi les idées et les secrets. Le col de Larche, à 1991 mètres d’altitude, (Colle della Maddalena, en Italien), relie la vallée de l’Ubaye à celle de la Stura en Italie. C’est une voie historique depuis l’époque romaine — d’ailleurs, une voie pavée antique serait encore visible côté italien, près d’Argentera.

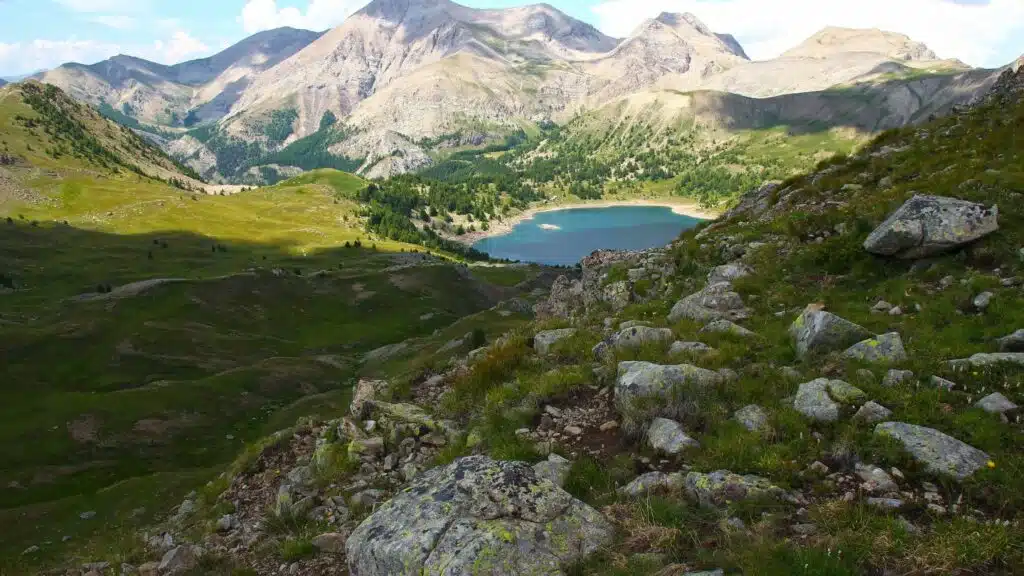

Le hameau lui-même est modeste, mais son histoire est dense. Détruit pendant la Seconde Guerre mondiale, puis reconstruit, Larche conserve un charme rude, fait de silence et de présence. C’est aussi un point de départ privilégié pour des randonnées d’altitude : vers le vallon du Lauzanier, classé réserve naturelle, ou vers les lacs de l’Oronaye, d’un bleu profond et glacé. Ces randonnées, accessibles aux bons marcheurs, vous plongent dans un décor minéral et pastoral, où les marmottes sifflent et les edelweiss tapissent les pentes. En été, c’est un royaume de fleurs ; en automne, une cathédrale dorée de mélèzes. Plus facilement, le vallon du Lauzanier est accessible à tous à partir du village de Larche.

Col de Larche, Colle della Maddalena : une frontière sous tension, un col stratégique

La beauté du site ne doit pas faire oublier sa position militaire. Pendant les deux guerres mondiales, le col de Larche fut un lieu de surveillance, parfois de combat. On retrouve encore des vestiges d’ouvrages militaires français sur les hauteurs : casemates, observatoires, tranchées, disséminés dans le relief comme des cicatrices discrètes. Le col, d’ailleurs, ne fut rouvert à la circulation qu’après 1947, et il reste aujourd’hui encore un col discret, peu fréquenté, presque confidentiel comparé à l’Izoard ou au Galibier. Ce silence est un atout.

Le col de Larche marque un seuil dans le voyage. On quitte l’Ubaye et la France pour plonger, juste après le sommet, dans l’Italie piémontaise. Une nouvelle lumière, une autre langue, mais la même montagne.

Du Col de Larche au Col de la Lombarde par la Valle Stura

Passé le col de Larche, la route entame sa descente vers l’Italie, et quelque chose change imperceptiblement : la roche se fait plus éclatée, les forêts plus profondes, les hameaux plus resserrés. Le paysage bascule dans l’Italie alpine, mais celle des confins, encore habitée par les traditions occitanes, où les villages parlent parfois un patois plus vieux que l’italien lui-même. Les toits de lauze, les petites fenêtres de bois, les églises au clocher carré forment un décor minéral mais jamais inhospitalier. L’air, ici, conserve l’accent de la montagne, qu’elle soit française ou piémontaise.

Argentera : gardienne de la haute vallée

Argentera est le premier village italien après le col. À 1700 mètres d’altitude, il ne compte aujourd’hui que quelques dizaines d’âmes, mais il fut autrefois un poste avancé sur cette route stratégique. Le nom évoque peut-être un ancien filon d’argent, ou plus sûrement la blancheur des cimes qui l’entourent. Entouré de hauts sommets dépassant les 3000 mètres, Argentera est aujourd’hui un point de départ idéal pour la randonnée, notamment vers le lago dell’Orrenaye ou les ruines militaires du col de la Maddalena (nom italien du col de Larche). Loin du tumulte touristique, ce hameau semble suspendu entre deux mondes, entre le souvenir d’un passé frontalier et la quiétude d’un présent pastoral.

La vallée de la Stura : entre alpages et casernes

En descendant la vallée de la Stura di Demonte, le paysage s’ouvre. Les villages s’égrènent : Bersezio, Sambuco, Pietraporzio, accrochés aux versants comme des balcons sur l’abîme. On y retrouve l’architecture typique du Piémont montagnard : maisons en pierres sèches, granges haut perchées, petites églises ornées de fresques naïves. Ces villages furent pendant des siècles des lieux de passage, d’échange, mais aussi de surveillance. Les communautés locales, souvent bilingues, ont entretenu des traditions communes avec le versant français, notamment par les transhumances, les fêtes religieuses, les échanges agricoles.

Mais la vallée fut aussi stratégiquement fortifiée. Car elle mène tout droit à Vinadio, verrou militaire du Piémont.

Vinadio : la citadelle des Alpes piémontaises

L’arrivée à Vinadio est un choc visuel et symbolique. La forteresse de Vinadio,(Forte Albertino), immense, linéaire, semble surgir des entrailles de la montagne. Construite entre 1834 et 1847 à la demande du roi Charles-Albert de Savoie, elle constitue l’une des plus grandes fortifications alpines d’Europe. Son architecture épouse parfaitement le relief, selon un schéma complexe de bastions, de redoutes, de casernes enfouies dans la roche, sur près d’un kilomètre de long.

Son objectif était clair : contrôler l’accès au Piémont depuis la France, et tenir la haute vallée de la Stura. Le fort ne subira jamais de siège, mais son existence modèlera le destin du bourg, qui devient dès lors un centre logistique, puis une garnison. Aujourd’hui, la forteresse se visite : expositions sur l’histoire militaire du Piémont, galeries voûtées, vue imprenable sur la vallée depuis les remparts. Les visiteurs peuvent suivre un parcours ponctué de reconstitutions historiques, d’effets sonores, et d’une muséographie moderne qui permet d’appréhender le génie défensif savoyard.

Dans le village même, l’église San Fiorenzo conserve une atmosphère ancienne, et le bourg, avec ses ruelles pavées et ses façades ocre, invite à la flânerie. Vinadio, c’est la porte du bas vers le sanctuaire de Sainte-Anne, vers lequel nous poursuivrons bientôt.

Sainte-Anne de Vinadio : le sanctuaire le plus haut d’Europe

Depuis Vinadio, la route s’élève sans cesse, épousant les pentes verdoyantes de la vallée supérieure du vallone di Sant’Anna. Les virages s’enroulent autour des éboulis, passent des torrents limpides, croisent les forêts basses, puis les alpages. En été, les clochettes des troupeaux de vaches piémontaises résonnent entre les barres rocheuses, et l’on croise des marcheurs, des familles, des pèlerins en marche vers un lieu que l’on dit habité par la paix.

Perché à plus de 2000 mètres d’altitude, le sanctuaire de Sainte-Anne de Vinadio est souvent présenté comme le plus haut sanctuaire chrétien d’Europe. Il veille sur la vallée depuis le XVIIe siècle, lorsqu’un ermite, selon la tradition, fit ériger une première chapelle à l’endroit d’une apparition de sainte Anne. La tradition locale raconte qu’elle y serait apparue à une jeune bergère, dans un paysage lunaire, cerné de sommets et de silence. Depuis, les foules n’ont jamais cessé de monter jusqu’ici.

Ce qui frappe à l’arrivée, c’est le dénuement du site. Le sanctuaire, vaste bâtisse de pierre blanche et de bois sombre, se dresse sur un replat herbeux, entouré de crêtes majestueuses. L’église centrale, d’une sobriété émouvante, accueille les pèlerins dans un silence troublé seulement par le vent. On y trouve des ex-voto, des plaques de remerciement en français et en italien, preuve du rayonnement transfrontalier du lieu. Car Sainte-Anne de Vinadio n’attire pas seulement les Piémontais : les fidèles du Queyras, du Briançonnais, de la haute Ubaye s’y rendent aussi, chaque année, pour les grandes fêtes de juillet.

Le pèlerinage de la Sainte-Anne, célébré autour du 26 juillet, reste un moment fort de la saison estivale. Des centaines de randonneurs et de pèlerins convergent à pied, parfois après plusieurs jours de marche, depuis des villages très éloignés. L’atmosphère y est fraternelle, simple, presque médiévale.

Mais Sainte-Anne est aussi un paradis pour les amoureux de montagne. Depuis le sanctuaire partent plusieurs sentiers balisés, permettant d’explorer les lacs glaciaires du secteur, comme le Lac de Sainte-Anne, d’un bleu intense, ou encore le col de la Lombarde, qui offre un panorama splendide sur la Tinée française. On y croise des edelweiss, des marmottes, et parfois même des bouquetins sur les crêtes.

Du col de la Lombarde à la Cime de la Bonette : Tinée et Mercantour

En basculant côté français, on entre rapidement dans un monde radicalement différent : Isola 2000, station d’altitude née de toutes pièces dans les années 1970, vient rompre avec le silence minéral du col.

Isola 2000 : une utopie alpine née des Trente Glorieuses

Construite à 2000 mètres d’altitude — comme son nom l’indique —, la station a une histoire peu commune. À la fin des années 1960, la France cherche à développer des stations « intégrées », modernes, tournées vers le ski de masse. Des promoteurs privés s’associent à l’État pour créer Isola 2000, sur les hauteurs de la commune d’Isola (village historique situé bien plus bas, dans la vallée de la Tinée).

Le site est choisi pour son enneigement exceptionnel, sa proximité avec Nice et la mer Méditerranée, et sa connexion directe avec l’Italie par le col de la Lombarde. On rêve alors d’une station « transfrontalière », symbole d’un nouvel âge des Alpes, ouvert et dynamique.

L’architecture est celle des années 70 : barres de béton, galeries commerçantes sur pilotis, immeubles imbriqués dans les pentes. Si le charme alpin semble absent au premier regard, le lieu a développé une âme à part, notamment grâce à sa situation spectaculaire. Entourée de sommets dépassant les 2600 mètres — Cime de Sistron, Mont Malinvern, Tête Mercière —, la station bénéficie de panoramas saisissants sur les Alpes du Sud. Et lorsque la mer n’est qu’à deux heures de route, le contraste est total : un pied dans la neige, l’autre dans le maquis méditerranéen.

Aujourd’hui, Isola 2000 n’est plus seulement une station d’hiver. Elle s’ouvre aussi à l’été : randonnée vers les lacs de Terre Rouge, sentiers vers le col Mercière ou la cime de Sistron, VTT sur pistes aménagées, trail sur les crêtes du Mercantour. On peut même, certains jours de fin d’automne, voir la mer depuis les pistes. Ce spectacle unique, typique des Alpes du Sud, fait de la station un carrefour étonnant entre haute montagne et Riviera.

Si l’histoire d’Isola 2000 ne s’ancre pas dans les siècles passés comme celle des villages traversés précédemment, elle incarne une autre vision de la montagne : celle des Trente Glorieuses, de l’audace des aménagements, des utopies verticales modernes. Une page d’histoire plus récente, mais non moins révélatrice de notre rapport changeant aux Alpes.

La Haute Tinée : villages perchés et vallées cachées

La vallée de la Tinée, au sortir d’Isola, s’étire dans une beauté âpre et vibrante. Une vallée à la fois large et secrète, encadrée de hautes crêtes entaillées par des ravins sombres, puis soudainement éclaircie par des clairières, des prairies suspendues, des flancs de montagne couverts de mélèzes et de hêtres. Ces arbres, maîtres du relief, s’échangent les saisons : verdoyants au printemps, flamboyants à l’automne, squelettiques et bleus l’hiver venu.

On pénètre dans un monde de villages perchés, aux noms chantants et pleins de mémoire : Roure, Saint-Dalmas-le-Selvage, Clans, accrochés aux flancs ou tapis dans les replis, tous rappelant une vie agricole rude, organisée autour du bois, de l’eau, des chemins muletiers et des chapelles.

Saint-Étienne-de-Tinée : seuil de la haute montagne et mémoire des hommes

Cœur battant de cette haute vallée, Saint-Étienne-de-Tinée veille au pied des grands sommets du Mercantour. Ici, le temps semble ralentir, bercé par le chant de la rivière et les murmures de la mémoire. Le bourg fut jadis un carrefour d’échange et de transhumance, point de rencontre entre les vallées alpines françaises et italiennes. Il conserve cette ambiance de passage, entre deux mondes.

Les façades sont ornées de fresques populaires, naïves et puissantes, représentant saints protecteurs, scènes rurales et symboles de fécondité. Les fontaines de pierre, dont certaines datent du XVIIe siècle, rappellent que l’eau est ici sacrée. Et dans les ruelles, des lavoirs couverts, des maisons basses à balcons de bois, et des granges aux toits d’ardoise composent un tableau alpin harmonieux et authentique.

C’est ici aussi que les randonneurs trouvent leur point de départ pour de grandes itinérances : le vallon du Salso Moreno, les lacs de Vens, les sentiers vers le Pas de la Cavale, où le loup, dit-on, reparaît parfois sur la crête.

Auron : une station historique entre soleil et silence

À quelques kilomètres au-dessus de Saint-Étienne, la station d’Auron s’ouvre dans un amphithéâtre naturel tourné vers le soleil du Sud. Fondée en 1937, c’est l’une des plus anciennes stations de ski des Alpes-Maritimes, bien avant Isola 2000. Elle fut pensée dans un esprit de villégiature raffinée, à la croisée des mondes : à la fois proche de la Méditerranée, mais enracinée dans une culture montagnarde authentique.

Aujourd’hui encore, Auron a su préserver son caractère : petits chalets, hôtels en pierre, placettes arborées, et surtout un silence particulier, une lumière sèche et claire qui fait vibrer la pierre au soleil couchant. En été, les remontées mécaniques donnent accès à un vaste domaine de randonnées : vers les cimes de la Bercha, le Mont Ténibre, ou les crêtes dominant la Tinée et les vallons adjacents.

La station est aussi un refuge culturel, accueillant des concerts, des festivals de musique classique et des expositions temporaires. Elle incarne cette Alpe méridionale si particulière : où le genévrier côtoie le mélèze, où les oliviers ne sont jamais très loin, où la montagne parle à la fois le provençal, l’occitan et l’italien.

Petit détour par Saint-Dalmas-le-Selvage : au bout de la route, l’appel des cimes

Niché à 1500 mètres d’altitude, Saint-Dalmas-le-Selvage est un village de fin de vallée, un hameau presque secret, adossé aux pentes sauvages du Mercantour. Ici, la route s’arrête, mais tout commence. Ce n’est plus un lieu de passage, c’est un lieu de silence, de lenteur, de solitude habitée. Les montagnes y dessinent un écrin austère et lumineux, où les hommes, depuis des siècles, vivent en accord profond avec la pente, la pierre et la lumière.

Le village, l’un des plus élevés des Alpes-Maritimes, respire l’authenticité. Les maisons, serrées les unes contre les autres, sont bâties en schiste sombre, couvertes de lauzes épaisses ou de bardeaux bruns, comme pour mieux résister aux hivers implacables. Les ruelles étroites montent en lacets entre les toits, bordées de balcons de bois noirci, de portes centenaires, de linteaux sculptés aux initiales effacées.

Au centre, l’église romane de Saint-Dalmas veille depuis le XIIe siècle, solide et dépouillée, avec son clocher carré, son abside en cul-de-four et ses fresques intérieures d’une rare sobriété. Elle rappelle que, même ici, si loin de tout, la spiritualité et l’art ont trouvé refuge. Le nom du village lui-même porte mémoire : Selvage, la forêt sauvage. Celle qu’il fallait apprivoiser, sans jamais la dominer.

Autour du village, tout invite à l’élévation. Des sentiers s’échappent vers les alpages du Pra et de Gialorgues, véritables balcons suspendus sur le monde. En été, on y croise les troupeaux en transhumance, les clochettes résonnant dans l’air pur. En hiver, la montagne redevient désert blanc, royaume du ski de randonnée, des raquettes et du silence.

La route du col de la Bonette : au seuil du ciel

La route grimpe désormais dans un monde de silence, sur encore 20 kilomètres d’ascension régulière, jusqu’à ce qui est souvent — à tort ou à raison — présenté comme la route goudronnée la plus haute d’Europe. Le col de la Bonette proprement dit culmine à 2 715 mètres, mais la route fait une boucle autour de la cime de la Bonette, atteignant 2 802 mètres. Plus haut que l’Iseran à 2764 mètres qui est officiellement le plus haut col carrossable des Alpes, dépassant de 7 mètres le Stelvio en Italie. Le bitume y tutoie les étoiles.

La montée est sauvage, minérale, hypnotique. On franchit des plateaux d’altitude couverts d’edelweiss, des vallons suspendus où paissent encore les troupeaux en estive, des ruines militaires et des traces d’anciens postes douaniers. Très vite, le couvert végétal s’efface. Les pins cèdent aux mélèzes, puis les mélèzes disparaissent eux-mêmes, laissant place à des pâturages d’altitude où ne subsistent que quelques touches de génépi, de rhododendrons et de linaigrettes.

On devine les sentiers des anciens contrebandiers, et parfois, une bergerie en pierre brute se devine sur un replat. On aperçoit aussi les murs à sec des anciens champs d’avoine, aujourd’hui abandonnés. L’ambiance devient silencieuse, presque sacrée. Le vent souffle librement sur la route en lacets, les virages épousent les lignes de crête comme un pinceau.

À mesure que l’on gagne en altitude, des ruines apparaissent : postes d’observation, fortins désaffectés, et casemates semi-enterrées. Ce sont les témoins de la ligne Maginot alpine, conçue entre 1928 et 1938 pour protéger la France d’une invasion italienne par les cols du Sud. Contrairement à sa cousine du Nord-Est, la ligne alpine fut utilisée durant la bataille des Alpes de juin 1940, où les troupes françaises résistèrent à l’assaut mussolinien.

Certains abris, comme ceux du Camp des Fourches, peuvent encore être visités ou observés depuis la route : blocs de béton moussus, galeries creusées dans le schiste, et points de vue stratégiques sur toute la vallée de la Tinée. Le décor est austère mais grandiose, et porte une mémoire lourde, que seule l’altitude sait alléger.

La cime de la Bonette : au bord du monde

Peu après la bifurcation vers le refuge de la Moutière, la route entame ses ultimes lacets. On passe au-dessus de 2 600 mètres, dans un univers où la vie s’accroche aux pierres. Des edelweiss apparaissent dans les talus, des marmottes sifflent depuis leurs terriers. À l’horizon, le massif du Mercantour s’ouvre comme un éventail. Les sommets s’ouvrent comme un amphithéâtre géant, et la sensation d’espace est presque vertigineuse. Le regard porte loin, parfois jusqu’aux Écrins ou au Mont Viso.

Arrivé au col de la Bonette (2 715 m), un petit panneau signale l’altitude. Mais c’est la boucle sommitale, construite autour de la cime de la Bonette (2 860 m), qui donne à ce lieu sa célébrité : la plus haute route goudronnée d’Europe, frôlant les nuages. Un petit sentier pédestre permet de grimper à pied jusqu’à la table d’orientation, d’où l’on embrasse un panorama saisissant à 360° : Alpes du Sud, Queyras, Ubaye, Écrins, Vanoise… et parfois, si l’air est limpide, les reflets argentés de la Méditerranée.

La Bonette n’est pas un simple col, c’est un manifeste d’altitude. Construite dans les années 1930 pour des raisons militaires (le but était de relier l’Ubaye à la Tinée sans passer par l’Italie alors que la montée des tensions avec Mussolini faisait de chaque col un enjeu stratégique), puis réhabilitée dans les années 1960 pour le tourisme, cette route incarne un rêve français : celui d’une montagne accessible, belle, redoutée, mais domptée. Chaque virage raconte la tension entre la conquête et la contemplation, entre le besoin de franchir et celui de rester.

On quitte la Bonette avec un sentiment d’élévation intérieure. Car peu d’endroits au monde offrent une telle densité de sensations : le silence du vent, le vertige des cimes, la mémoire des batailles, et la lumière pure de l’altitude.

Le Mercantour : un sanctuaire d’altitude entre cultures et silences

En franchissant la Bonette, vous avez traversé l’un des cœurs les plus secrets et préservés du massif du Mercantour, ce territoire à la fois sauvage et habité, méditerranéen et alpin, qui forme l’un des dix parcs nationaux de France. Créé en 1979, le Parc national du Mercantour est né de la volonté de protéger un espace unique en Europe, où se croisent des influences biologiques, culturelles et géologiques d’une rare richesse.

Sur ces crêtes effilées, entre Ubaye, Tinée, Vésubie et Roya, le loup est réapparu naturellement depuis l’Italie dans les années 1990, ramenant avec lui tout un imaginaire de mystère et d’équilibre. Les bouquetins, les chamois, les gypaètes barbus, mais aussi les marmottes, les tritons alpestres ou les papillons rares peuplent ces versants. Plus de 2 000 espèces végétales y ont été recensées, dont plus de 200 sont protégées, comme la saxifrage à feuilles opposées, ou l’étonnant lys martagon.

Mais le Mercantour est aussi un parc culturel, où l’homme a laissé des traces profondes : murets en pierre sèche, granges d’estive, chapelles pastorales, et surtout les gravures rupestres de la vallée des Merveilles, à quelques vallées à l’est, qui racontent un monde ancien d’éleveurs et de rites solaires.

En traversant ces paysages depuis la vallée de la Tinée, en franchissant le col de la Bonette, vous avez roulé au bord de ce sanctuaire, dans l’un des derniers territoires de haute montagne véritablement intacts de l’arc alpin. Un lieu où la frontière entre nature et culture se dissout, où chaque pierre semble porter la mémoire d’une époque et d’une altitude.

Retour vers la vallée de l’Ubaye

La boucle entamée depuis Barcelonnette s’achève en redescendant vers Jausiers, lovée dans un méandre tranquille de l’Ubaye. Mais cette descente n’est pas un simple retour : c’est un ralentissement du temps, une redescente intérieure, comme après un sommet contemplatif. La route, taillée dans le flanc des montagnes, serpente à flanc de ravin, domine les torrents et les pâturages suspendus, effleure les corniches et longe les névés tardifs.

À chaque virage, la lumière change. Le ciel, plus proche là-haut, semble maintenant s’éloigner doucement. Les premières forêts de mélèzes réapparaissent, mêlées aux rhododendrons et aux pins à crochets. Les alpages se dessinent comme des tapis froissés, parsemés de granges, et l’on devine parfois le clocher d’un hameau oublié. Les pâturages autour du vallon de Restefond, les traces d’anciens troupeaux, les murets effondrés, racontent une montagne encore habitée, mais discrètement.

On traverse les redoutes abandonnées de la route militaire, vestiges de l’ancienne frontière fortifiée, et puis, peu à peu, le souffle de la vallée se fait sentir. Le profil s’adoucit, les arbres gagnent en densité, les senteurs de pins chauffés au soleil annoncent la fin du royaume d’altitude.

Ce roadtrip entre Ubaye, Piémont, Mercantour et Tinée est une traversée sensible du relief, de l’histoire et du vivant. Un voyage de contrastes, entre vallées profondes et cols vertigineux, entre villages habités et lieux suspendus au temps. Ce que la route unit ici n’est pas seulement géographique : c’est un fil d’altitude entre les hommes, les pierres et les siècles.

Lorsque l’on revient vers Barcelonnette après avoir franchi tous ces cols, admiré ces villages suspendus, croisé les chapelles pastorales et les redoutes abandonnées, on ne redescend jamais tout à fait pareil. Car ce voyage, de la cime de la Bonette aux vallons boisés de l’Argentera, est aussi une traversée intérieure.

Les Alpes du Sud n’offrent pas de visions spectaculaires à chaque virage. Elles demandent de la lenteur, de l’attention, un regard qui s’attarde. Elles récompensent celles et ceux qui écoutent le silence des pierres, qui devinent la mémoire dans une façade, une croix de bois, un sentier oublié.

Ce roadtrip trace une ligne d’altitude et de mémoire, entre les peuples et les paysages, entre les nations et les croyances. Il donne à sentir que la montagne n’est pas une frontière, mais un pont, un espace d’élévation. Et c’est sans doute cela, au fond, que l’on retient quand on rentre : avoir frôlé le ciel, en restant les pieds sur terre.

Ces articles pourraient aussi vous intéresser:

Itinéraire dans les Alpes entre France et Italie : Cols du Mont Cenis et de Montgenèvre

Entre Mont-Cenis et Montgenèvre suivez une route millénaire entre cols stratégiques, forts oubliés et cités alpines chargées d’histoire.

Mes articles sur le patrimoine et l’histoire des Alpes

Retrouvez ici tous les articles que j’ai rédigés sur l’histoire des Alpes et de la Maison de Savoie sur le média « Nos Alpes »

Tous les meilleurs sites de la belle vallée de l’Ubaye

La vallée de l’Ubaye regorge de trésors. Dans les villes et les villages mais aussi dans la nature sauvage et silencieuse. Partez.

Où aller en vacances dans les montagnes des Alpes Maritimes ?

Les Alpes Maritimes sont à deux pas de la Côte d’Azur. On y skie au soleil en hiver et on randonne dans le Parc du Mercantour en été!

Les meilleurs itinéraires autour du lac de Serre-Ponçon

Le lac de Serre-Ponçon est une pierre précieuse bleue dans son écrin de montagnes. C’est la mer au milieu des Alpes du Sud.

Que faire autour du lac de Sainte-Croix et des gorges du Verdon ?

A la sortie des gorges du Verdon, ce grand lac aux eaux turquoises est d’une beauté saisissante. Une halte rafraîchissante en Haute-Provence.

Découverte des Alpes du Piémont proches de Turin

Depuis Turin, partez visiter le Piémont, région riche de son patrimoine, de ses magnifiques paysages alpins et de sa gastronomie.

Les plus belles vallées des Alpes Maritimes

Des vacances à la montagne dans les Alpes Maritimes entre influence alpine et méditerranéenne

Où aller pour découvrir les trésors des Alpes de Haute Provence

Un séjour pour découvrir les Alpes de Haute Provence entre Méditerranée et haute montagne

Alpes Italiennes: nature sauvage et villages d’exception

De grands lacs, des glaciers, des villages typiques et une gastronomie raffinée font le charme des Alpes Italiennes

Où admirer le feuillage d’automne dans les Alpes françaises

L’automne dans les Alpes est féérique. C’est le moment d’aller admirer le feuillage d’automne dans les massifs français. Suivez le guide.

Trois raisons de découvrir les Alpes du Sud en France

Les Alpes du Sud, en France, bénéficient des paysages des hautes montagnes et du climat lumineux méditerranéen. Une découverte en toute saison.

Comment aller au ski en train dans les Alpes françaises

Partir en vacances au ski en train jusqu’à votre destination finale dans les Alpes françaises. Plus de bouchons, plus de route enneigée! AlpAddict vous explique où aller et comment.

Dix villages dans les Alpes pour profiter de l’hiver sans skier

Où aller pour profiter de la montagne en hiver lorsqu’on ne skie pas? AlpAddict vous suggère dix villages de charme!

Comment choisir parmi les Lacs du Nord de l’Italie ?

La Dolce Vita à la montagne. La Méditerranée dans les Alpes.

AlpAddict connait tous les secrets de ces bijoux.

Les Alpes du Piémont, de la Vallée d’Aoste et de la Lombardie

AlpAddict vous fait découvrir les beautés des Alpes du Piémont, de la Vallée d’Aoste et de la Lombardie, entre montagnes et gastronomie.

Où aller en vacances à la montagne dans les Alpes Françaises

Partir dans les Alpes françaises pour des vacances à la montagne? Où aller, comment choisir la station de montagne? AlpAddict vous guide!

Crédits Photos:

Marbrasse, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Vinadio: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vinadio-Forte_Albertino-DSCF8603.JPG

Twice25, CC BY-SA 3.0 <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>, via Wikimedia Commons

Sant’Anna di Vinadio: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vinadio-Santuario_Sant%27Anna-IMG_1073.JPG

Rinina25, CC BY-SA 3.0 <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>, via Wikimedia Commons

Isola 2000: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Isola_2000.jpg

Patrick Rouzet, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Bonette – Restefond

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Col_de_la_Bonette_04-_caserne_Restefond_OALAFLMDE.jpg

Anthospace, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons